なぜ無能な人ほど自信満々なのか?ダニング=クルーガー効果とその克服法

今度の新入社員、すごく自信満々だけど、本当に大丈夫かな…って心配になるよ

そうね。でも逆に、実力があるのに「私にはまだ無理です」って断る先輩もいるんじゃない?

これって、人の能力と自信の関係に法則があるんだよ。心理学では「ダニング=クルーガー効果」って呼ばれているんだ。

へえ、そんな名前があるの?詳しく教えて!

日々の仕事や生活の中で、こんな経験はありませんか?

– 新人なのに「任せてください!」と自信満々に言ったのに、大失敗してしまった

– 実力があるのに「自分にはまだ早い」と昇進を断り続ける先輩がいる

– 会議で「わからない」と言えずに黙っていたら、あとで大問題になった

こういった現象には科学的な説明があります。それが「ダニング=クルーガー効果」です。

この記事では、私たちが陥りがちな「自己認識の罠」と、それを克服するための実践的な方法をご紹介します。自分自身や周囲の人の行動を理解するヒントになるはずです。

1. 自己認識の罠:身近にある「ダニング=クルーガー効果」

「できる」と思うのは、本当にできる人?

入社2年目の田中さんは、自信満々で新規マーケティング企画を提案しました。「このプロジェクト、私に任せてください!」と輝く目で言う彼を見て、周囲のベテランたちは少し不安げな表情を浮かべていました。

結果は想像通り。予算は大幅にオーバーし、ROIは目標の半分以下。田中さんは「なぜうまくいかなかったのか」と頭を抱えることになりました。

一方、同じ会社の佐藤さんは入社7年目。実績も十分にあり、周囲からの信頼も厚いにも関わらず、マネージャーへの昇進オファーに「まだ自分には早いです」と断り続けています。

この対照的な二人の姿。あなたの職場やコミュニティでも見かけたことはありませんか?

不思議な統計:「私は平均以上」と思う人は何%?

ある調査によれば、自分の運転技術について「平均より上手い」と答えた人は、なんと全体の70%以上いたそうです。

論理的に考えれば、「平均以上」の人は全体の50%のはずです。この結果が示すのは、私たち人間の自己認識には大きな歪みがあるということです。

なぜ私たちは自分の能力を正確に判断できないのでしょうか?

2. 原因:ダニング=クルーガー効果のメカニズム

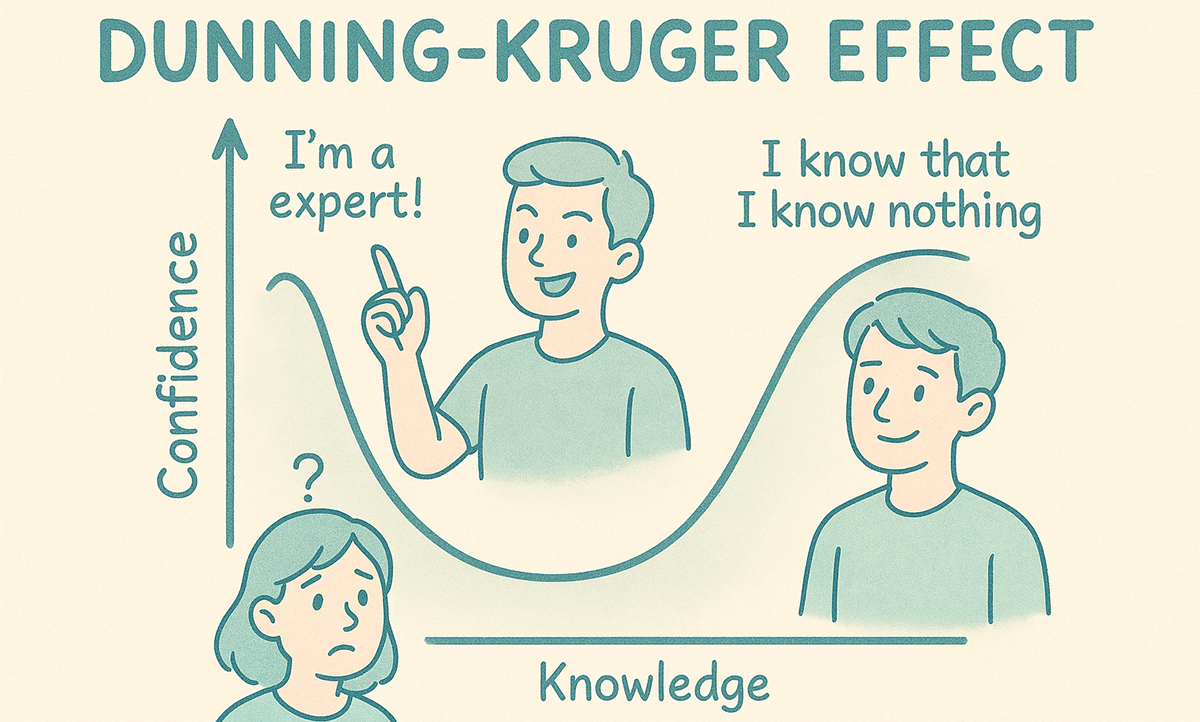

ダニング=クルーガー効果とは?

1999年、コーネル大学の心理学者デイヴィッド・ダニングとジャスティン・クルーガーは、ある興味深い研究結果を発表しました。彼らの実験では:

– テストの成績が下位25%の人たちは、自分の成績を「平均より上」だと評価

– 上位25%の人たちは、自分の成績を実際より低く評価

つまり:

– 能力が低い人ほど自分を過大評価する

– 能力が高い人ほど自分を過小評価する

「無知の知」という言葉がありますが、まさにその通り。知識や経験が少ないと、自分が何を知らないかを知らないため、過剰な自信を持ってしまうのです。

なぜこんな認知バイアスが生じるの?

主に以下の3つのメカニズムが働いています:

1. メタ認知能力の欠如

「自分が何を知らないか」を知るためには、その分野の知識が必要です。初心者はその分野の複雑さや奥深さを理解できないため、簡単だと思い込んでしまいます。

例:プログラミングを始めたばかりの人は「HTMLとCSSを少し勉強しただけで、すぐにウェブサイトが作れる」と思いがち。でも実際の開発者は、セキュリティ、最適化、クロスブラウザ対応など、考慮すべき多くの要素があることを知っています。

2. 社会的比較の偏り

私たちは自分と似た能力や背景を持つ人との比較に偏りがちです。初心者は他の初心者と比べて「自分はできている」と感じる一方、専門家は他の専門家と比べて「まだまだ足りない」と感じるのです。

3. フィードバックの解釈バイアス

人は成功を自分の能力のおかげと考え、失敗を外部要因のせいにする傾向があります。このバイアスにより、特に客観的なフィードバックが少ない環境では、自己評価の歪みが生じやすくなります。

3. 解決策:ダニング=クルーガー効果を克服する方法

ではこの認知バイアスを克服し、より正確な自己認識を持つにはどうすればよいのでしょうか?

自己認識を高める3つの方法

1. 定期的な「現実チェック」を行う

自分の能力に対する認識と、実際に受け取るフィードバックにギャップがあるかどうかを定期的にチェックしましょう。

やってみよう!

– 仕事の成果物について、自己評価と上司や同僚からの評価を比較する

– 学習中のスキルについて、自己評価とテストや実践での結果を比較する

– 「自分はこれができる」と思うことを実際にやってみて検証する

2. 「知らないことを知る」習慣をつける

新しい分野に取り組む際は、まず「この分野には何があるのか」を俯瞰的に理解するところから始めましょう。

やってみよう!

– 学びたい分野の全体像を示す書籍やコースを最初に選ぶ

– その分野の専門家にとって「基本」とされる知識やスキルのリストを作る

– 「知らないことリスト」を作成し、定期的に更新する

3. 成長マインドセットを養う

「能力は努力で向上する」という成長マインドセットを持つ人は、より正確な自己認識を持ちやすいとされています。

やってみよう!

– 失敗を「能力不足」ではなく「まだ十分に学んでいない」と捉える

– 「私にはできない」ではなく「私はまだできない」という言い方に意識的に変える

– 他者の成功から学び、インスピレーションを得る姿勢を持つ

日常生活で実践する3つのテクニック

1. 「知識チェック」の習慣

意見を述べる前に、自分の知識がどこから来ているのかを確認する習慣をつけましょう。

具体的な方法:

– 「この意見の根拠は何か?」と自問する

– 「別の視点や反対意見にはどんなものがあるか?」を考える

– 「この分野について、自分はどの程度の知識を持っているか?」を正直に評価する

2. 「逆の立場」思考法

重要な決断をする前に、自分の判断に反対する立場から考えてみましょう。

具体的な方法:

– 「なぜこの決断が間違っている可能性があるか?」を真剣に考える

– 「どんな情報が不足しているか?」をリストアップする

– 異なる視点や経験を持つ人に意見を求める

3. 失敗からの学びフレームワーク

失敗や誤った判断をしたときこそ、成長のチャンスです。以下のステップで振り返りましょう:

具体的な方法:

1. 何が起きたか?(事実の確認)

2. なぜそうなったのか?(要因の分析)

3. 事前にどんな思い込みがあったか?(バイアスの特定)

4. 次回に活かせる教訓は何か?(学びの抽出)

ビジネスでの実践方法

チームでの「心理的安全性」の確保

「わからない」と言える環境を作ることが重要です。

実践のポイント:

– チーム内で「わからないことを質問する」ことを奨励する

– 失敗を共有し、そこから学ぶ文化を作る

– 定期的な振り返りミーティングを設け、改善点を話し合う

プロジェクト計画での現実的な見積もり

過去のデータを参考に、複数のシナリオを考えましょう。

実践のポイント:

– 過去の類似プロジェクトのデータを参照する

– 「最悪」「最良」「最も可能性の高い」の3つのシナリオを考える

– チーム外の人にも計画をレビューしてもらう

リーダーシップでのバランス

適切な自信と学ぶ姿勢のバランスが重要です。

実践のポイント:

– 自分の強みを認識し、活かす

– 知識やスキルのギャップを正直に認める

– チームメンバーそれぞれの専門性を尊重し、活用する

4. 効果:ダニング=クルーガー効果を理解して得られるもの

ダニング=クルーガー効果を理解し、自己認識を高めることで、様々なメリットが得られます。

個人的なメリット

より効果的な学習と成長

自分の本当の立ち位置がわかれば、効率的に成長できます。「できる」と思っていた部分に実は課題があると気づければ、そこを重点的に改善できます。

ストレスの軽減

完璧を求めすぎず、「学習中」であることを受け入れられるようになります。誰もが認知バイアスを持っているという事実を理解すれば、自分自身や他者の間違いに対してより寛容になれます。

より良い決断

自分の判断にバイアスがあることを認識すれば、重要な決断の前に「本当にこれで良いのか?」と立ち止まる習慣がつきます。

対人関係の改善

より共感的なコミュニケーション

相手の言動の背景にあるダニング=クルーガー効果を理解することで、イライラが減り、より共感的な対応ができるようになります。例えば、新人の「自信過剰」に対して、「まだ知らないことが多いのは当然」と理解できるようになります。

異なる視点への理解

自分の認識にもバイアスがあると理解することで、異なる意見や視点に対してより開かれた姿勢を持てるようになります。これはチームの創造性と問題解決能力を高めます。

建設的なフィードバック

相手の成長段階に合わせたフィードバックができるようになります。初心者には自信を持たせつつ現実的な目標を示し、中級者には「知らないことを知る」機会を提供できます。

キャリアへの好影響

適切なキャリア選択

自分の強みと弱みを正確に把握することで、適切なキャリアパスを選択できます。無理な挑戦で燃え尽きることも、安全圏にとどまって成長機会を逃すこともなくなります。

継続的な学習姿勢

「まだ知らないことがある」という認識は、学び続ける姿勢につながります。急速に変化する現代社会では、この適応力が最も価値ある資質の一つです。

信頼されるプロフェッショナル

自分の限界を認識し、正直に伝えられる人は、逆説的に信頼を得ます。「わからないことはわからない」と言える正直さと、それを改善しようとする姿勢こそ、真のプロフェッショナリズムなのです。

5. まとめ:自己認識の旅は続く

私たちの脳は、様々なショートカットやバイアスを発達させてきました。ダニング=クルーガー効果もその一つ。これは欠点ではなく、人間の認知システムの自然な特性です。

重要なのは、このバイアスの存在を認識し、より正確な自己評価と継続的な成長のための戦略を持つことです。

今日から始める3つの小さな習慣

1. 毎日の振り返りで「今日学んだこと」と「まだわからないこと」をノートに書く

2. 意見を述べる前に「この意見の根拠は何か?」と自問する習慣をつける

3. 週に一度、異なる視点や分野の情報に触れる時間を設ける

完璧な自己認識は存在しません。私たちは常に、様々なバイアスや思い込みの影響を受けています。しかし、それに気づき、少しずつ修正していくことは可能です。

「知らないことを知る」ことが最初の一歩です。そして、その一歩を踏み出したあなたは、すでに多くの人より先に進んでいます。

この記事を読んで、何か気づきがありましたか?自分自身や周囲の人の言動に、ダニング=クルーガー効果を見つけることはできましたか?

【参考文献】

– Dunning, D., & Kruger, J. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments.

– Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success.